Good Fellows 〜スポーツにおけるガバナンス革命〜 #003

スポーツのあるべき姿とは

「スポーツは楽しむもの」このスローガンを合言葉に、スポーツガバナンス(Governance)の再構築を考えていく連載企画。ひとり目の寄稿者は、マネージメントとコーチングの研究を進める阪南大学教授、早乙女誉氏による循環型スポーツクラブにおける子どもたちの育成について。

「過去への感謝、未来への責任」

早乙女誉(阪南大学流通学部スポーツマネジメントコース 教授)

#003「コーチング研究の最重要課題:悪しき慣習を断ち切る!」

「高校の野球部で理不尽な経験したおかげで人間的に成長できた」。これは、私のゼミに所属している学生が卒業研究で、大学生を対象に実施したインタビュー調査で得られた結果の一部です。具体的には「監督が来る1時間以上前に集合していた経験が、大学生活におけるスケジュール管理に役立っている」や「日頃から指導者や先輩に厳しく怒られていたので、バイトでお客様からクレームを言われても何とも思わない」といった因果関係を肯定的に捉えていました。

これは、指導者や先輩が意図的に生み出した教育効果なのでしょうか?

この質問に指導者らが「いいえ」と答えるなら、なぜ部員に理不尽な経験をさせていたのか理解ができないので、本稿では論外とします。一方で、答えが「はい」だとしても、指導者や調査に回答した対象者が、この経験を「スポーツの教育的な価値」として正当化しているとしたら、これは極めて重要な問題です。

理不尽な経験を通して選手を成長させるよりも、同様の成長につながる「理不尽じゃない指導方法」を考えて実施・検証するのが、いまの世の中に求められるスポーツ指導者(以下、コーチ)の仕事です。このコーチングのPDCAサイクルを回す仕組みを作って運用し、その結果を適宜、組織内および外部のステークホルダーと共有するのが運動部やスポーツクラブに求められる適切なガバナンスと言えます。

「理不尽な経験が人を成長させる」とおっしゃる方も少なくないとは思いますが、そう考える理由は何でしょうか?

それは恐らく、自分の経験を否定したくないからだと推察しています。十分な根拠とは言えませんが、私が10年以上担当しているコーチング論という授業のなかで聞いてきた学生の意見を基にまとめた考察です。とある有名なプロ野球選手とやり取りの中でも「高校時代の苦しい経験(恐らく、理不尽な経験も含む)が、いまの自分の成長につながっている」とおっしゃっていました。

先述の卒業研究を執筆した学生も「高校野球の経験者は自分の過去を美化する傾向があるのでは?」と結論づけていました。たかが卒業研究と思われるかもしれませんが、「されど卒業研究」でもあって、毎年、示唆に富んだ意見をまとめる学生が数名います。私も、この「美化」に関する意見には賛同しています。スポーツのみならず、誰しも自分が苦労した経験は、できれば肯定的に捉えたいのではないでしょうか。私もそうです。

しかしながら、繰り返しになりますが“理不尽な経験を通して選手を成長させるよりも、同様の成長につながる「理不尽じゃない指導方法」を考えて実施・検証する方が重要だと考えます。加えて、理不尽な経験には、「スポーツが嫌いになってしまう」「精神的に病んでしまう」、最悪のケースでは「自死に至る」といった負の効果もあると容易に想像できます。

では、どうすれば理にかなった指導方法で選手の人間的な成長を促し、スポーツの教育的な価値を実証・向上させられるのでしょうか?

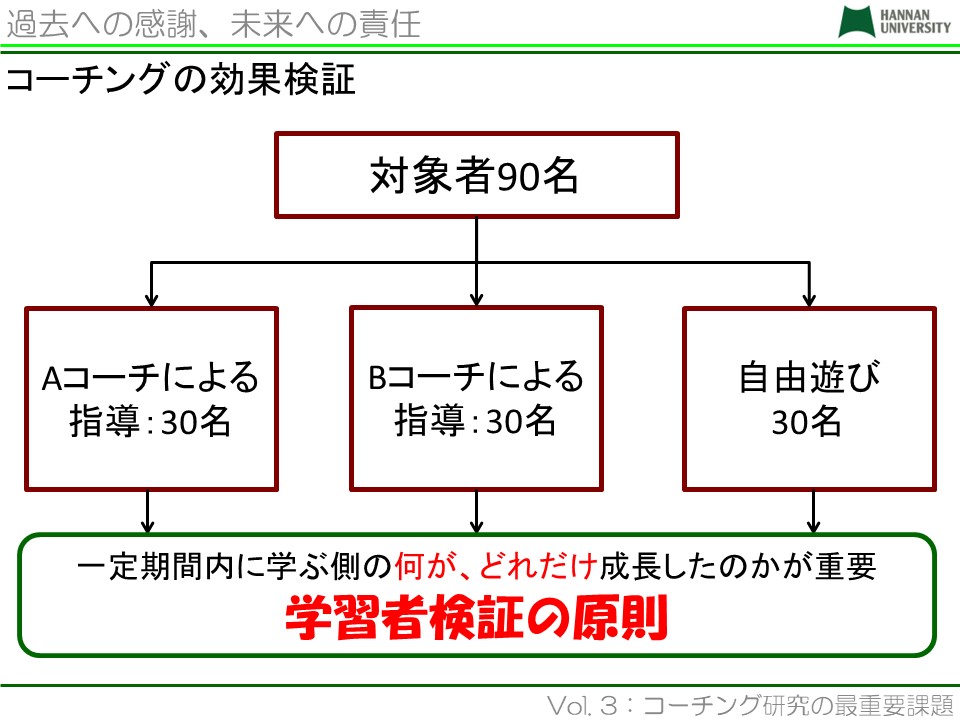

この問いに対する答えが、私が考えるコーチング研究の最重要課題「コーチングの効果検証」と「根拠に基づいた指導方法(Evidence Based Coaching)の開発・普及」です。

ここからは、競技面の成長ではなく、日常生活においても重要になる心理面の成長を「人間的な成長」に置き換えて説明します。

まず、コーチがチーム内に選手間の協力や各自の役割、努力、技術向上を重要視する雰囲気をつくると、選手の課題志向性、例えば、「もっと上手くなりたい!」「自己ベストを尽くす!」といった自発性が向上すると考えられています。

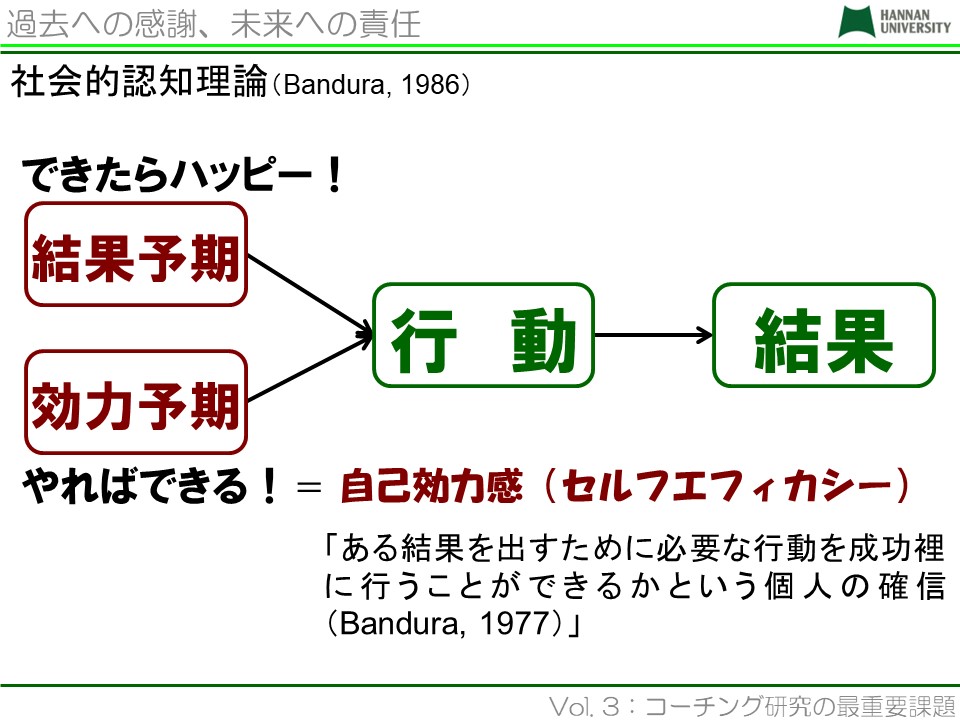

次に、このスポーツ場面における課題志向性が高まると日常生活における「やればできる!」という考え、すなわちセルフエフィカシー※1. (資料1)が高まり、自分にとって望ましい行動を起こす頻度が上がる可能性を示した研究(早乙女, 2012)があります。

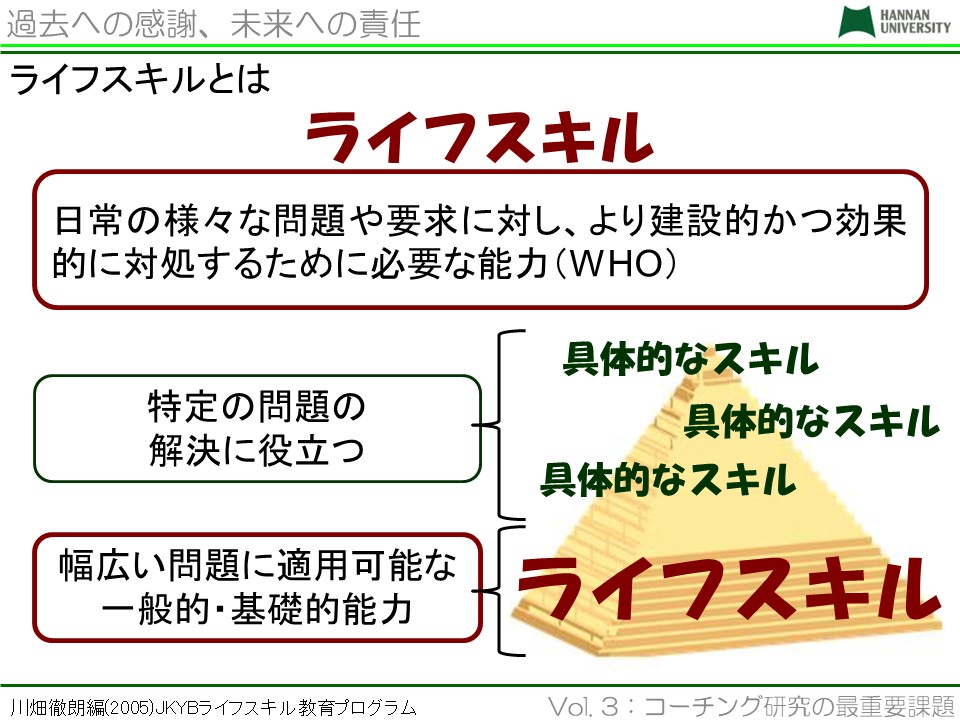

加えて、このセルフエフィカシーが高いと、スポーツ場面で習得した目標設定スキルやコミュニケーションスキルが日常生活でも活用できるライフスキル※2. (資料2)になり易くなることも多くの研究で分かっています。

少々ややこしくなってしまったので、話の流れを整理します。

コーチが選手間の協力や各自の役割、努力、技術向上を重要視する雰囲気をつくる。

↓

選手の課題志向性が高まり、セルフエフィカシーも向上する。

↓

自分にとって望ましい行動を起こす頻度が上がる(可能性がある)。

&

スポーツ場面で習得したスキルがライフスキルになる。

↓

日常のさまざまな問題や要求に対処できるようになる。

以上が、私が調べた研究と自分で実施した研究からまとめた「コーチングの効果」の一例です。すべてが十分な根拠に基づいた考えとは言い難いですが、ある程度の客観性は担保できていると判断したうえで授業などでも紹介しています。最も望ましい効果検証の方法は、ランダム化比較試験※3.ですが、コーチングの分野(特に心理面)だと、なかなか実現するのが難しいのが現状です。

とは言っても、ほとんど根拠のない理不尽な指導がまかり通っている、いまの日本のスポーツ界の悪しき慣習を次の世代に引き継ぐわけにはいきません。できる限り客観的なデータの収集・分析を繰り返してコーチングの効果を検証し、少しずつでも「根拠に基づいた指導方法(Evidence Based Coaching)」を開発・普及させる。これが、この研究分野の最重要課題であり、私も研究者のひとりとして、この課題解決に貢献していきたいと考えております。

#001「持続可能な循環型スポーツクラブの概要と特徴:前半」

#002「持続可能な循環型スポーツクラブの概要と特徴:後半」

〈参考文献〉

- 早乙女誉,木村和彦;大学アイスホッケー選手における目標志向性と特性的自己効力感との関連,日本スポーツ産業学会,Vol.21, No.2 pp.179-185, 2011.

- Bandura, A.; Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, Psychological Review, Vol.84, pp.191-215, 1977.