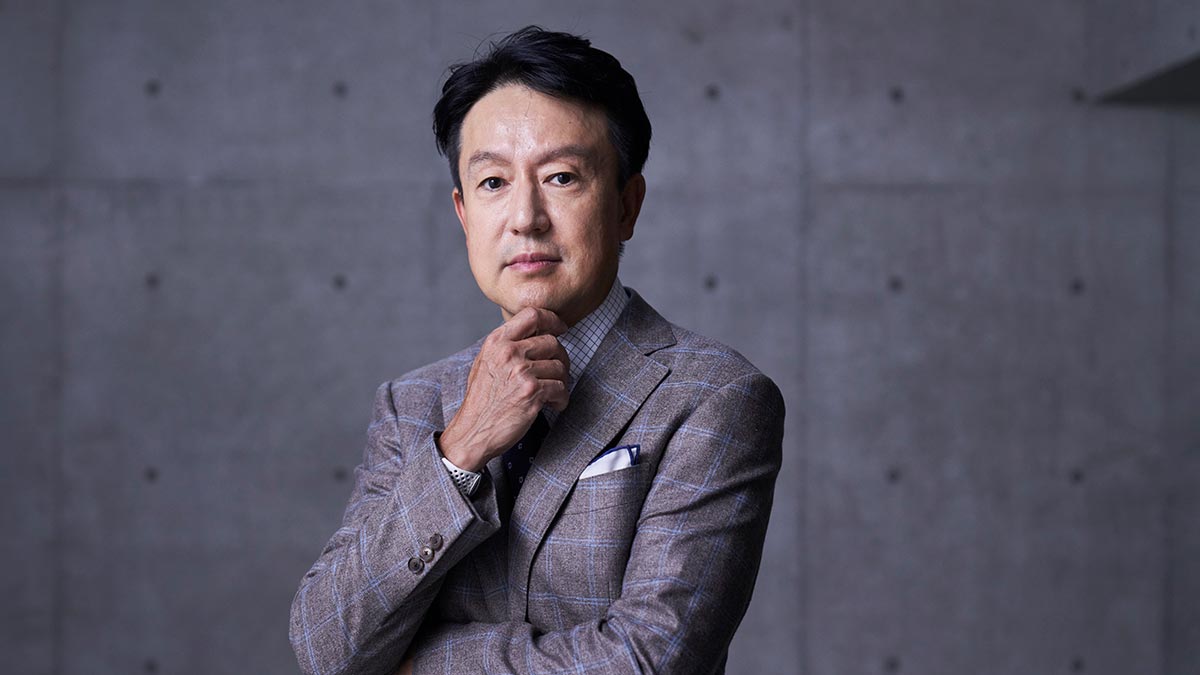

Zeroichi ゼロイチ 創業社長物語 #002林英俊 #3 「さらば、白い巨塔」

創業社長の共通点とは、なんだろう。七転び八起きの人生、生死をかけた壮絶なる体験、事業立ち上げの苦労……。それぞれに悲喜交々のストーリーはあるが、必ず持ち合わせているのが、物ごとをゼロからイチへと推進させた経験だろう。「ゼロイチ 創業社長物語」では、そのプロセスをノンフィクションライター鈴木忠平が独自目線でヒモ解いていく。

盟友との出会い

金曜日の朝は駆け足で昼へと向かっていく。

オペを終えた林英俊はスタッフルームへと戻ってくると、椅子に腰を下す間もなく着替えを済ませた。

「しぶ、あとよろしく頼むな」

カバンを手にするとそう言って、早足でクリニックを出ていった。

遠ざかっていくその背中を見ながら、澁川正人は思わず苦笑いした。

あいつは相変わらずだな……。

澁川はAR−Exグループの副理事である。外へ外へと世界を切り開いていく林の後ろで、その道を整備し守ってきたドクターだ。

そして、その関係性は大学で出会ったころからずっと変わっていないーー。

澁川が日本医科大学の門をくぐったのは1985年の春だった。

キャンパスは桜に彩られているというのに、クラスのどこを見渡しても白い肌にやつれた顔ばかりだった。それは澁川も同様で、誰もが激しい受験戦争に疲れ切っていた。

そんななかに、ひとり真っ黒に日焼けして溌剌と笑っている男がいた。林であった。

ともにテニス部に入り、親しく付き合うようになったが、どう見ても自分とは対照的な男だった。社交的な林の周りには人が集まった。一方で澁川はどちらかと言えば、内向的で慎重な性格だった。経営者の父を持つ林と、両親とも公務員の澁川とでは、育ってきた環境からまるで違っていた。

だが不思議と、心の根底にある価値観では通じるところがあった。例えばテニス部に関して、ふたりはともに部内の封建的で閉ざされた空気が嫌いだった。年功序列や勝利至上主義の物差しでヒエラルキーが形成されることにも疑問を抱いていた。

俺たちでサークルをつくろうーー。林と澁川は動き出した。

ただ、当時の学内には長らく体育会しか存在しておらず、林たちの動きには周囲からバッシングが起こった。自分たちの動きを潰そうとする圧力が、澁川には目に見えてわかった。

そんな逆風のなか、林は体育会テニス部や関係各所への折衝を一手に引き受けると、ほとんど敵をつくらずに独立を成し遂げてしまった。澁川はその裏で経理やコートの確保などに奔走した。

ふたりは、その新しいサークルを「SKY WALKERS」と名付けた。しがらみを抜け出して、自分たちの手で自由を勝ち取った証であった。

ふたりはよく大学近くのファミレスで深夜まで将来について語り合った。澁川はコーヒーを嗜んだが、林はいつもコーラだった。

「しぶ、お前は何がしたい?」

林は度々、そう訊いてきた。

澁川はぼんやりと町医者のイメージを描いていたが、林には、自分には見えていない何かが見えているような雰囲気があった。

医師国家試験に合格したあとは、ともに日本医科大学付属病院に入局した。外科医の多くは大学病院での様々な実技を通して、技術を学んでいくのだ。

林はすぐに関節鏡視下手術という分野にのめり込んでいった。内視鏡という特殊な器具を使うことで、患部を切開することなく治療する技術だった。

そして、ほどなく、こんなことを打ち明けてきた。

「俺はいずれここを出るよ。大学病院でずっとやっていくのは無理だと思う」

澁川はその言葉の意味がよくわかった。大学病院も突きつめれば体育会と同じなのだ。そこで生きていこうと思えば、旧態依然としたヒエラルキーのなかに理想と現実の折り合いを見つけ、順応していくしかない。

「なあ、しぶ、俺と一緒にやらないか?」

それからふたりは秘かに、月に10万円ずつの貯金を始めた。開業のための頭金にするつもりだった。

5年が過ぎ、10年が経った。ある日、澁川は教授から部屋に来るようにと呼び出された。医局のボスは眉間に皺を刻んでいた。

「お前ら、独立しようとしているらしいな? 何を考えているんだ……」

澁川は、林がついに教授と衝突したのだと直感した。澁川にとっても選択を迫られた瞬間だった。大学病院に残るか、林とともに冒険に出るか。

「大学じゃないとできないことはあります。でも大学を出ないとできないこともあるんです」

澁川は穏やかにそう言うと、教授室をあとにした。

巨大な権力の傘を捨ててでも、林について行ってみようと思ったのは、そこに何か自分の知らない世界が待っているような気がしたからだ。

林が自分の道だと決めた関節鏡の手術には想像力が要求される。内視鏡という限定された視野の外がどうなっているのかをイメージするセンスが必要で、林にはそれがあった。医学においても、人生においても、他者には見えていない何かが見えているようだった。

ドラマとは違う2人

あれから20年近くが経とうとしている。

ふたりで始めたクリニックは、国内最大級の整形外科グループを形成するまでになった。澁川には、あの日の教授の言葉を覆すことができたという実感があった。

林が出かけていった金曜日のクリニックで、そんなことに思いを馳せていた。

そういえば独立したばかりのころには、「お前らは絶対に喧嘩別れする」と医局の仲間から言われたこともあった。実際にこの世界にはそうした例が山ほどあった。

性格から理想の医師像まで対照的だったことから、ドラマ「白い巨塔」の主人公たちに擬えて、揶揄われたこともあった。フィクションの世界でも、やはり2人の医師は並び立たず、すれ違ってしまうのだが、自分たちはずっと変わっていない。ファミレスで語り合ったあのころと同じだ。

なぜか昔から、林の周りには人が集まり、繋がっていくのだった。

【GOETHE掲載リンク】

https://goetheweb.jp/person/article/20210928-hidetoshi_hayashi3

Profile

Hidetoshi Hayashi

AR-Ex Medical Group

https://ar-ex.jp